- 2025.03.30

- 【開催レポート】デートDV防止スプリング・フォーラム2025

2025年3月9日、12回目となる「デートDV防止スプリング・フォーラム」が開催された。今年のテーマは「性的同意が当たり前になる社会をめざして」。2年ぶりのリアル開催に約80人が東京渋谷の国立オリンピック記念青少年総合センターに集まった。

午前の部では、内閣府、文部科学省、警察庁、こども家庭庁からの行政報告に続き、この度の刑法改正にも関わられた上谷さくら弁護士から「性暴力に対する法改正〜性的同意が当たり前になる社会」をテーマに基調講演があった。

午後の部では、初めに交流会を兼ね、カードゲーム「サチヨと恋バナ」を体験。その後3つの分科会に分かれた。分科会の後は、2024年に実施した、「デートDVと予防教育の実態と意識〜教員・中高生調査」の報告の後「性的同意が当たり前になる社会を実現するために」私たちができきることを参加者全員が表明し、中田代表により大会宣言がなされ終了した。開会に先立ち、デートDV防止全国ネットワーク代表の中田慶子より、2023年、2024年の性犯罪に関する刑法等の改正を受け、「性的同意が当たり前になる社会をめざして」をテーマとして据えたこと、また今回対面で開催することへの期待が述べられた。

目次

- (1)【行政説明】いわゆる「デートDV」防止に関する内閣府の取り組みについて|内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 田中 宏和さん

- (2)行政説明】「生命(いのち)の安全教育」について|文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 女性政策調整官 田才 貴大さん

- (3)【行政説明】警察におけるストーカー事案及び配偶者への暴力事案等への対応について|警察庁生活安全局人身安全・少年課人身安全対策企画第一係長 河原井 篤史さん

- (4)【行政説明】こども性暴力防止法について|こども家庭庁成育局安全対策課 こども性暴力防止法施行準備室係長 工藤 萌々さん

- (5)基調講演「性暴力に対する法改正〜性的同意が当たり前になる社会」上谷さくら弁護士

- (6)交流会・カードゲーム「サチヨと恋バナ」体験会 ファシリテーター:高島菜芭さん

- (7)分科会1ユースプロジェクト紹介:性的同意をキャンパスから〜大学等での取り組み コーディネーター:本田義明さん

- (8)分科会2 多様性ワークショップ:一人ひとりの「性」のあり方を大切にした人間関係構築のための「同意」 講師:渡辺大輔さん(埼玉大学)

- (9)分科会3 モデルプログラム体験:性的同意を予防教育に実践するために(中高生向けと特別支援学校向け)|講師:染矢明日香さん(NPO法人ピルコン理事長)、阿部真紀さん(認定NPO法人エンパワメントかながわ理事長)

- (10)調査報告:「デートDVと予防教育の実態と意識〜教員・中高生調査」

- (11)全体会

- (12)大会宣言

* * *

セッション 1

【行政説明】いわゆる「デートDV」防止に関する内閣府の取り組みについて

内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 田中 宏和さん

初めに、調査結果を踏まえた交際相手からの暴力の被害経験や不同性交等をされた被害経験に関する説明があった。被害経験では、女性の約23%、男性の12%が交際相手からの暴力経験があることが報告された。不同意性交等をされた被害経験は、女性約8%、男性約1%が経験があると回答しており、被害にあった女性のうち約45%は17歳以下で、約43%が20代で被害にあったとの結果が報告された。

その後、内閣府における性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターや相談窓口の紹介があった。

最後に、女性活躍・男女共同参画の重点方針2024において、『「相手の同意のない性的な行為は性暴力」であること等の認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力の根絶のための取り組みや被害者支援を強化していく』こと『性犯罪・性暴力が個人の尊厳を著しく踏みにじる許されない行為であること、相手の同意のない性的な行為は性暴力であること等について各界各層を対象に啓発を強化する』が盛り込まれていることが紹介され、このことに向けての内閣府の取り組みが紹介された。* * *

セッション 2

【行政説明】「生命(いのち)の安全教育」について

文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 女性政策調整官 田才 貴大さん

初めに、「生命の安全教育」が盛り込まれた政策文書の紹介があり、国を挙げて、このことに取り組もうとする姿勢について説明があった。

その後、令和3年(2021年)4月に公表された「生命の安全教育」の教員向け教材・指導の手引きの紹介があり、教員だけでなく外部講師なども自由に使用でき、状況に合わせて改変が可能であることが紹介された。

今後、刑法改正に合わせて教材等の充実・改善がなされることが報告された。

最後に、令和7年度には、「生命の安全教育推進事業」として普及展開事業を実施する予定であることが報告され、教育委員会のほか、ワンストップ支援センターなどとも協力して実施する計画があることが説明された。* * *

セッション 3

【行政説明】警察におけるストーカー事案及び配偶者への暴力事案等への対応について

警察庁生活安全局人身安全・少年課人身安全対策企画第一係長 河原井 篤史さん

初めに、ストーカー事案、DV事案の相談件数のグラフの紹介があり、件数が高水準であるのは、積極的に相談・届出がなされるようになったことおよび警察が積極的な事案対応の結果であるとの報告があった。

ストーカー、DV事案は人身安全関連事案として捉えており、被害者等の安全確保を最優先として対応していることが紹介され、具体的な対応の手順等について説明があった。

その後、警察庁におけるストーカー被害防止ための広報活動(警察庁ポータルサイト)が紹介された。

最後に、ストーカー・DVの被害者の安全確保のためには、警察と関係機関等との連携が重要であり、実質的な連携のため、任務や役割、体制等の相互理解が重要であり、担当者間の顔の見える関係の構築が必要であるので、今後とも、担当者間において、地域の実情を踏まえた意見交換、関係構築が進むよう依頼があった。* * *

セッション 4

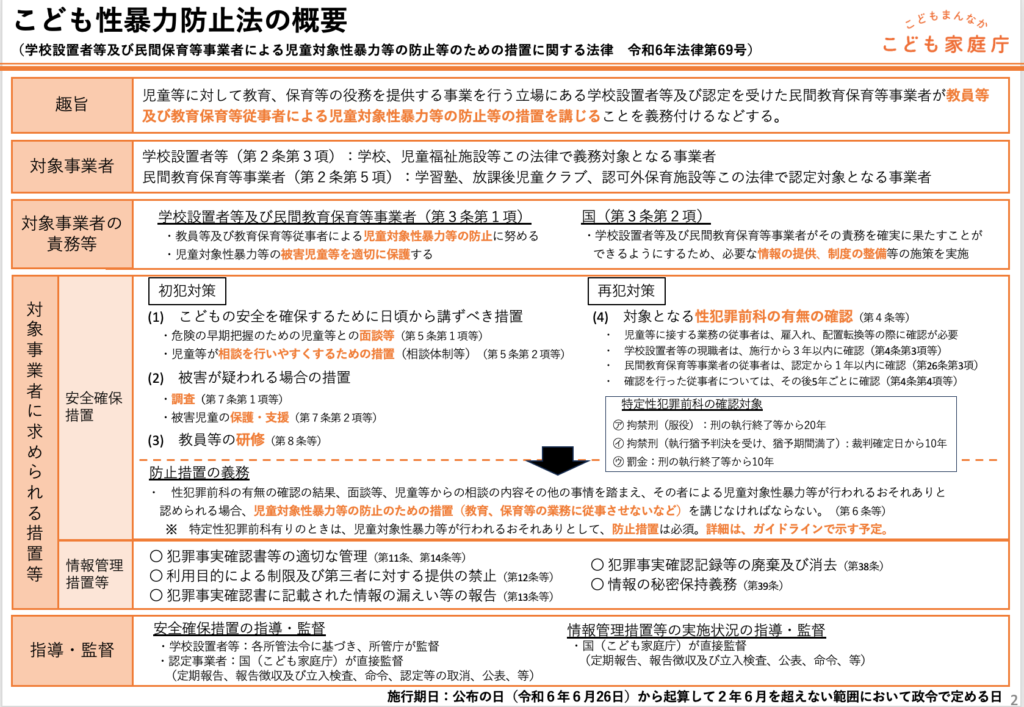

【行政説明】こども性暴力防止法について

こども家庭庁成育局安全対策課 こども性暴力防止法施行準備室係長 工藤 萌々さん

初めに、令和6年(2024年)6月に成立した「こども性暴力防止法」(学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の概要の説明があった。

こども性暴力防止法は、日本版DBSの創設を盛り込んだ法律で、令和8年12月までに運用が始まる予定であることが説明された。

この法律では、安全確保措置として<初犯対策>

(1)こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置

・危険の早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)

・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)

(2)被害が疑われる場合の措置

・調査(第7条第1項等)

・被害児童の保護・支援(第7条第2項等)

(3)教員等の研修(第8条等)

<再犯対策>

(4)対象となる性犯罪前科の有無の確認(第4条等)

・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要

・学校設置者等の現職者は、施行から3年以内に確認(第4条第3項等)

・民間教育保育等事業者の従事者は、認定から1年以内に確認(第26条第3項)

・確認を行った従事者については、その後5年ごとに確認(第4条第4項等)

が、学校設置者及び認定された民間教育事業者が行うべきであると説明された。

最後に、施行までのスケジュールが紹介された。

* * *

セッション 5

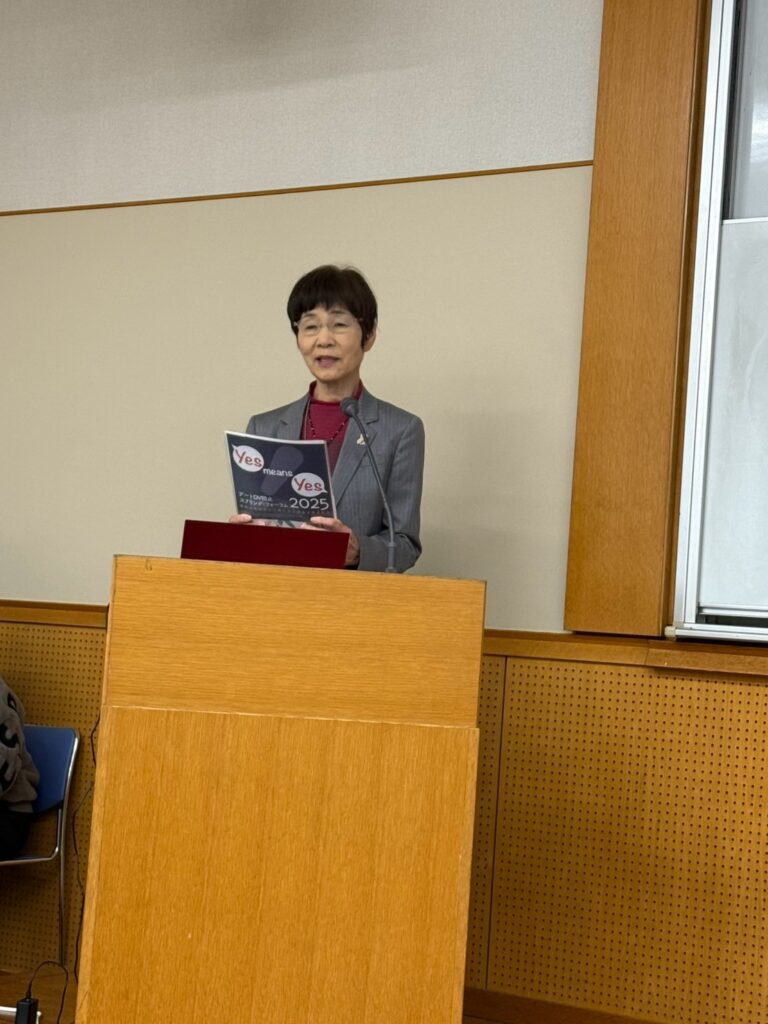

基調講演「性暴力に対する法改正〜性的同意が当たり前になる社会」

上谷さくら弁護士

刑法の改正ポイント

はじめに、性犯罪に関する刑法改正の経緯として、明治40年に、刑法が制定されてから、110年経った2017年(平成29年)に「強姦罪」から「強制性交等罪」に改正され、その後2023年(令和5年)に「不同意性交等罪」となったことが説明された。「強姦罪」の時は、被害者は女性に限られていたが、「強制性交等罪」となった時に被害者の性別を問わず対象となり、2023年の改正では、「同意がない」ことが明文化され、どの様な場合に同意がないと言えるのか、8つの類型が例示された。また、「性的同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられた。

現在の法律の問題点として以下のことが挙げられた。性的同意年齢の5歳差要件

性的行為について有効に自由な意思決定をするためには、

①行為の性的な意味を認識する能力

②行為が自己に及ぼす影響を理解する能力

③性的行為に向けた相手方からの働きかけに的確に対処する能力

の全てが必要であると考えられ、13歳未満は全てにおいて欠けているという認識である。13歳〜16歳未満は①についてはある程度身についている、②は怪しい、③も不足しているという認識であるので、16歳を性的同意が可能な年齢とされたが、被害者が13歳〜15歳の場合には、加害者にあたる人が5歳差以上離れていないとこの罪には該当しないとされた。このことは、国会の付帯決議で、「13歳以上16歳未満の者に対する5歳以上年長のものの性的行為を処罰することとしているのは、両者の間におよそ「対等な関係」があり得ないと考えられることによるものであって、両者の年齢差が5歳差未満であれば「対等な関係」であるとするものではない」とされている。この点については、今後の検討課題でもある。実際の運用

・検察官や裁判官によるばらつきがなくなっているか

・不同意性交等罪の要件が適切に使われているか

これらの点については、実態が判明するまでに今しばらく時間がかかるであろうが、概ね良い方向に進みつつある国民の意識

法律は多数決で決まる。民意が動かないと法律は変わらないので、国民の意識が変わる必要がある。

・変だと思うことには声をあげることが大切

・自分にできることから実践することが大切(SNSへの「いいね」するなどでも、図書館で本を借りて読む、同じような関心を持っている人と話すでも、裁判傍聴などでもOK)

・男尊女卑の考え方を変える(生まれた後に体得しているものなので)なぜ「性的同意」が必要か?

刑法の性的同意年齢と性的同意はイコールではない

・刑法の性的同意年齢とは、性行為が犯罪になるかどうかの基準

・性的同意とは、性的行為をするかどうか、お互いの意思を確認すること

同意のない性行為は、お互いが不幸になる。相手の気持ちを尊重して性的同意を取るということが重要。性的同意が当たり前になるにはどうすればいいか?

・年齢に応じた適切な性教育

・大人が適切な性的知識を得る(大人が適切な性教育を受けていない)

・家庭内での対話(日頃から話題にしていることが大切/男性の関与も)

・性的話題をタブー視しない(真面目に議論する)

・性暴力を軽視しない(見過ごさない姿勢)

・自治体・報道による啓発(何回も繰り返して/一番の問題は無関心層)* * *

セッション 6

交流会・カードゲーム「サチヨと恋バナ」体験会

ファシリテーター高島菜芭さん

* * *

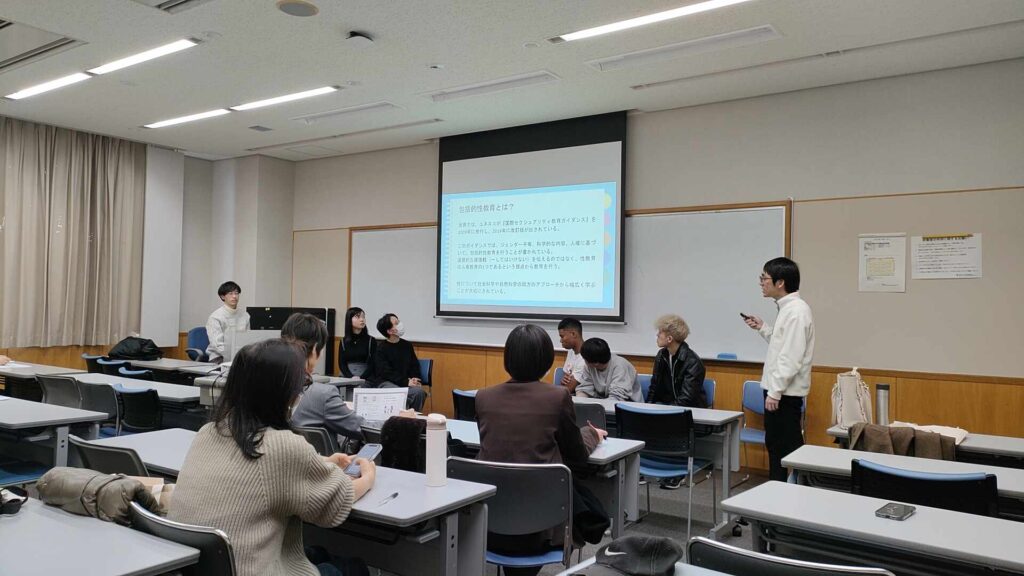

セッション 7

分科会1ユースプロジェクト紹介:性的同意をキャンパスから〜大学等での取り組み

コーディネーター:本田義明さん、早稲田大学性的同意ハンドブックチーム、都留文科大学性教育サールsexology、セクテル

コーディネーターである本田さんよりSafe Campusを始めたきっかけや取り組みについての説明があった。その後、各団体の取り組みの紹介に引き続きパネルディスカッションが行われた。

パネルディスカッションでは、「性的同意は広まってきたと思うか?もっと広める上での課題は何か?どうすればもっと広まるか?」「性的同意や性暴力に関わる上での男性メンバーの立ち位置や苦労はあるか?」「最近着目している出来事・気になっている性的同意・性暴力にまつわる出来事」「活動での困りごと」「メディアの使い方や外部との連携のあり方」について意見交換がなされた。* * *

セッション 8

分科会2 多様性ワークショップ:一人ひとりの「性」のあり方を大切にした人間関係構築のための「同意」

講師:渡辺大輔さん(埼玉大学ダイバーシティ推進センター准教授)

普段の活動の中では、LGBTという言葉を使わずに、性の多様性という言葉を使うことでこれはみんなの問題であるというスタンスでプログラムを進めているとの説明があった。

「同意」についてのワークショップでは、実際にワークを体験し、「断り方」についてのプログラムも体験することができた。* * *

セッション 9

分科会3 モデルプログラム体験:性的同意を予防教育に実践するために(中高生向けと特別支援学校向け)

講師:染矢明日香さん(NPO法人ピルコン理事長)、阿部真紀さん(認定NPO法人エンパワメントかながわ理事長)

両団体のプログラムが紹介された。

ピルコンのプログラムは、中高生を対象にしたもので、対等な関係性をどう築くのか、どう気づくのかに焦点が当たったものだった。

エンパワメントかながわのプログラムは、特別支援学校向けでスタッフによるロールプレイを交えながら紹介された。プログラムでは、自分が安心だとわかると「いやだ」と言える。「いやだ」はNoとか「ダメ」ではなく「いやだ」という気持ちがきちんと伝わるかどうかということが大切にされていることが伝わった。

これらのプログラムをどう広めるか、性教育を学んでいない教員の理解をどう得られるのかが課題だとのことであった。* * *

セッション 10

調査報告:「デートDVと予防教育の実態と意識〜教員・中高生調査」

報告:多賀太さん(関西大学教授)、上野淳子さん(四天王寺大学准教授)

はじめに、この調査に取り組んだ3つの理由について、実施の手順の説明があり結果の説明があった。

全国の任意の小中高校各500校に対して行った「生命の安全教育」「デートDV予防教育」についての実施状況、実施機会、実施者、実施上の課題、実施の必要性についての調査結果の報告があった。

デートDV予防教育の方が「生命の安全教育」よりも実施度合いが高かった(「生命の安全教育」28.5%、デートDV予防教育44.2%)、いずれの教育プログラムも90%を超える回答者が実施の必要性を認識していることが分かった。

性的同意についての調査では、中高生と比較し教員の方が性的同意に対する認識が高かったが、一部の項目で中高生も教員も「同意は必要ない」と考える人が多い項目があったことが報告された。

デートDVの認識については、全体として中高生は教員よりも認識が低かった。高校生が中学生より、女子が男子より認識が低い傾向にあったことが報告された。

詳しい調査結果については、調査報告を参照。* * *

セッション 11

全体会

阿部真紀事務局長のファシリテートで、「性的同意が当たり前になる社会を実現するために」を参加者全員が書き出し、それを共有した。

* * *

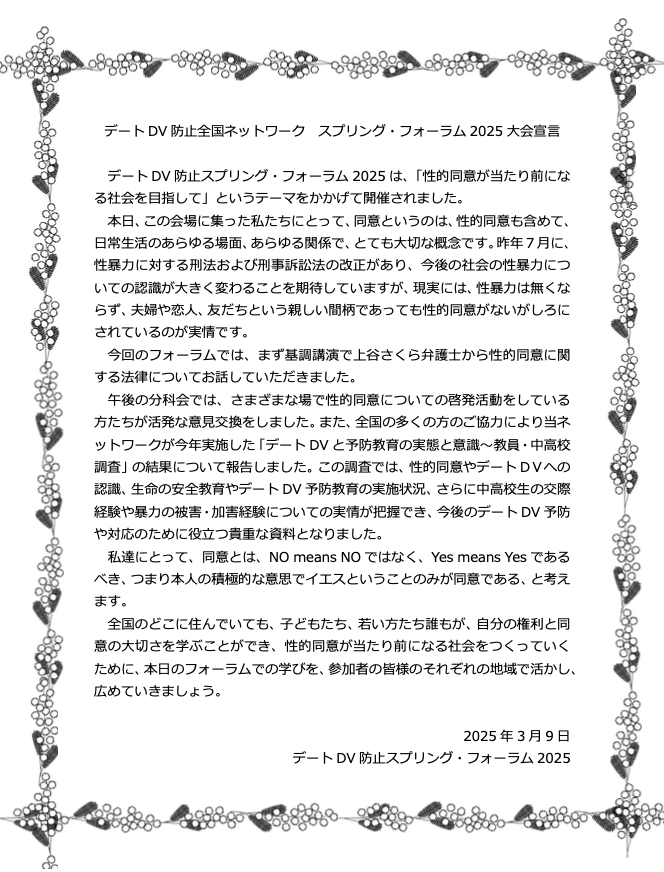

セッション 12

大会宣言

- (1)【行政説明】いわゆる「デートDV」防止に関する内閣府の取り組みについて|内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 田中 宏和さん

- ライター:notalone